全球首只机器藏羚羊成功潜入羊群,藏羚羊毫无察觉,如何做到的?

这个月,一只由杭州云深处科技打造的绝影X30机器狗,穿上藏羚羊外衣后,竟然成功潜入了海拔4800米卓乃湖的野生藏羚羊群。

虽然步伐稍显僵硬,但凭借逼真的外形,它没有被羊群排斥,反而跟着大部队一起迁徙。

好好的机器狗,为啥要扮成藏羚羊混进羊群?它那不太自然的步子,就真的不会被发现吗?

机器羊的变身记

说起机器狗,大家第一想到的可能是那些在工厂里巡检、在战场上执行任务的钢铁战士。但这次,绝影X30却要扮演一只温顺的藏羚羊。

苏州白鹿鸣团队花了大量心思研究藏羚羊的体型特征、毛色分布、行走姿态等细节。他们不仅要让外形逼真,还要考虑重量分布对机器人运动性能的影响。藏羚羊的腿比较细长,而机器狗的关节结构相对粗壮,如何在保持功能性的同时实现外观的相似度,这本身就是个不小的挑战。

最终呈现的效果虽然走路时还是有点机械感,但远远看去,已经足够以假乱真了。更重要的是,真正的藏羚羊对这个新成员并没有表现出明显的排斥反应,这说明伪装达到了预期效果。

并且,通过AI学习训练,这只机器羊学会了如何在雪地、沼泽、荒漠等复杂地形中行走。他们让机器通过大量的数据学习,理解不同地形的特点,并自动调整步态和姿势。

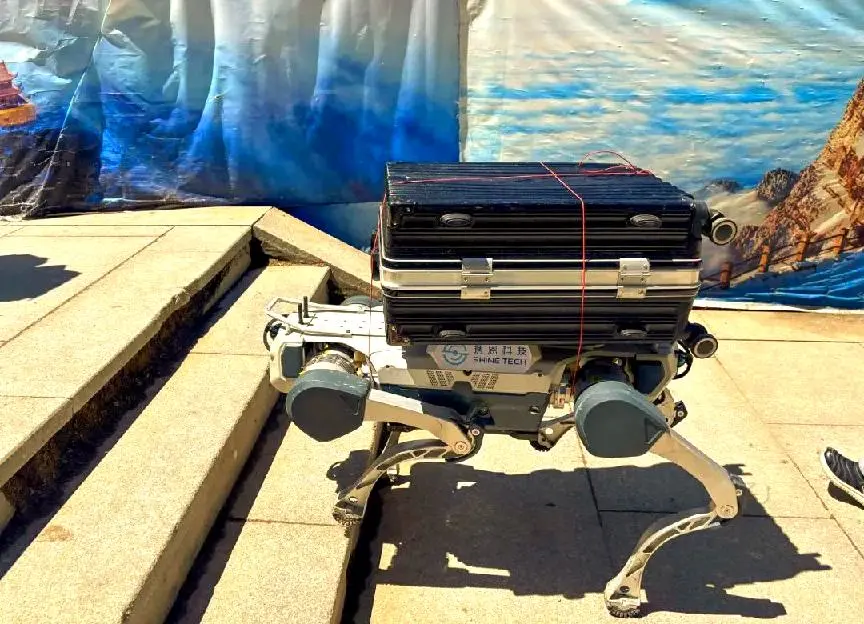

在这次任务中,还有另一位助手——山猫M20轮足机器人。它的任务看似简单,就是背着氧气瓶等应急物资,为科考团队提供后勤保障。山猫M20的独特轮足设计让它既有轮式机器人的速度优势,又有足式机器人的越障能力,5米每秒的速度在高原上跑起来毫不含糊。

人类禁区里的科学难题

可可西里,这个位于青海省玉树藏族自治州的地方,被称为"人类禁区"可不是浪得虚名。这里的海拔接近5000米,大气压只有平原地区的一半,氧气含量更是稀薄得让人难以忍受。年均温度在零下20度到55度之间变化,这种极端的温差对任何设备都是严峻考验,更不用说对人类了。

每年5月到8月,一场壮观的迁徙大戏在这里上演。来自青海三江源、西藏羌塘、新疆阿尔金山三个不同方向的藏羚羊,都会不约而同地聚集到卓乃湖这个特定的地点产仔。

那么为什么藏羚羊要跨越千里来到这个特定的地方生孩子?是因为这里的水草更丰美?还是因为这里更安全?或者有其他我们还不了解的原因?

中科院西北高原生物研究所研究员连新明直言,藏羚羊迁徙产仔的原因至今仍然众说纷纭,是个真正的未解之谜。而要解开这个谜团,就需要对藏羚羊的行为进行长期、细致的观察研究。

但传统的观测方法面临着巨大困难,藏羚羊的警觉性极高,听觉和视觉都非常敏锐。人类一旦靠近,哪怕是几百米外,它们就会感到不安,开始躁动,甚至整群逃跑。科学家们想要近距离观察藏羚羊的自然行为模式、社交互动、哺育方式等,几乎是不可能完成的任务。

而且,人类在这种环境下工作本身就是极限挑战。除了要应对低温、缺氧、强紫外线等自然因素,科考人员还要背负沉重的摄影设备、通信设备等。在这种条件下,别说进行精确的科学观测了,光是保证自身安全就已经很困难了,很多珍贵的科学数据就这样与我们失之交臂。

2公里外的精准操控

绝影X30的技术参数听起来就很硬核,85公斤的负重能力意味着包括了藏羚羊伪装外壳的重量,还有各种传感器、摄像头、通信设备等。在保证机动性的同时承载这么多设备,对机器人的结构设计和动力系统都是严峻考验。

续航时间2.5到4小时看似不长,但在极地环境下已经相当出色了。低温会严重影响电池性能,而高海拔的稀薄空气也会影响散热效果。能够在这种条件下保证几个小时的稳定工作,说明其能源管理系统相当先进。

并且,它的操控距离为2公里。这意味着科考人员可以在完全安全的距离外操控这只"机器羊",让它深入羊群进行观测,而真正的藏羚羊完全感觉不到人类的存在。

山猫M20的参数同样亮眼,IP67防水防尘等级在工业标准中已经是很高的级别,意味着它能够完全防止灰尘进入,并且能够在1米深的水中浸泡30分钟而不受损。在可可西里这种多变的天气条件下,这种防护能力至关重要。工作温度范围从零下20度到55度,完全覆盖了可可西里的极端气候条件,即使在暴风雪中也能正常工作。

这些数字背后,反映的是中国在AI和机器人技术上的快速发展轨迹。从实验室的理论研究到实际应用的落地,从城市环境的常规应用到极地科考的极端挑战,技术的成熟度和环境适应性都在以惊人的速度提升。

未来应用的无限可能

可可西里的巡护工作一直是个巨大挑战,巡山队员们常年面临盗猎、盗采、非法穿越等威胁,他们需要在生命威胁和健康损害的风险下进行巡护工作。每年都有巡护员因为高原反应、意外事故等原因受伤甚至牺牲。

可现在有了“机械羊”这个得力帮手,云深处科技也明确表态,他们计划根据可可西里的具体需求进一步优化产品方案。这意味着未来可能会有专门为高原环境定制的机器人产品线,不仅能够进行科学观测,还能执行物资运输、应急救援、环境监测等多种任务。

从更广的角度来看,这种技术的应用前景几乎是无限的。全球各地都有类似的生态保护难题:非洲的大象盗猎问题、北极的气候变化监测、亚马逊雨林的生物多样性调查、南极的科学研究等等。每一个场景都有其特殊的挑战,但机器人技术的基本原理是相通的,随着技术的不断成熟和成本的降低,这种模式有望在全球范围内推广应用。

而且,传统的野生动物研究往往会干扰到动物,而机器人技术让"零干扰观测"成为可能。科学家们可以获得前所未有的详细数据,观察到动物最自然的行为状态,这对理解动物行为学、生态学等领域都具有重要意义。

这次可可西里的成功实践证明,AI和机器人技术已经走进现实,从实验室走向了地球上最极端的环境。

当钢铁与智能结合,当技术与自然和谐共处,我们看到的不仅是科技的进步,更是人类对自然保护理念的根本性升级。

那些曾经因为人类活动而受到惊扰的野生动物,现在真的可能迎来一个全新的"零干扰"时代。而这,或许正是科技发展的终极意义所在。