雄性绝育:一刀之后,真的活更久吗?

春暖花开,动物到了繁衍的季节,宠物医院却忙碌起来,不少家养宠物的主人都带着自家公猫做绝育。

结果呢?猫狗不仅嗓音从“老烟嗓”变成了“夹子音”,脾气变好了,据说——还能活更久。

这不止是猫。猪、狗、鸡甚至实验室里的大鼠,似乎都在“挨那一刀”之后变得温顺,且寿命延长。于是有人脑洞大开:如果对人类男性也如法炮制,是不是也能变得更温和、更长寿?

别急,今天小编就带大家一步步看。

你一定听说过三文鱼洄游:它们千辛万苦游回出生地,交配、产卵,然后力竭而死。

雄性袋鼬也一样——发情期疯狂交配,不吃不喝,最后免疫系统崩溃、浑身感染,短短几周内死亡。

这种行为在生物学上称为“自杀式繁殖”。

它们为什么这么“想不开”?

其实,这是进化权衡的结果:在恶劣、天敌多的环境中,后代成活率极低。与其慢慢生,不如“一次性投入”,用尽所有体力留下最多后代,哪怕自己马上死亡,也总有几个孩子能活下来。

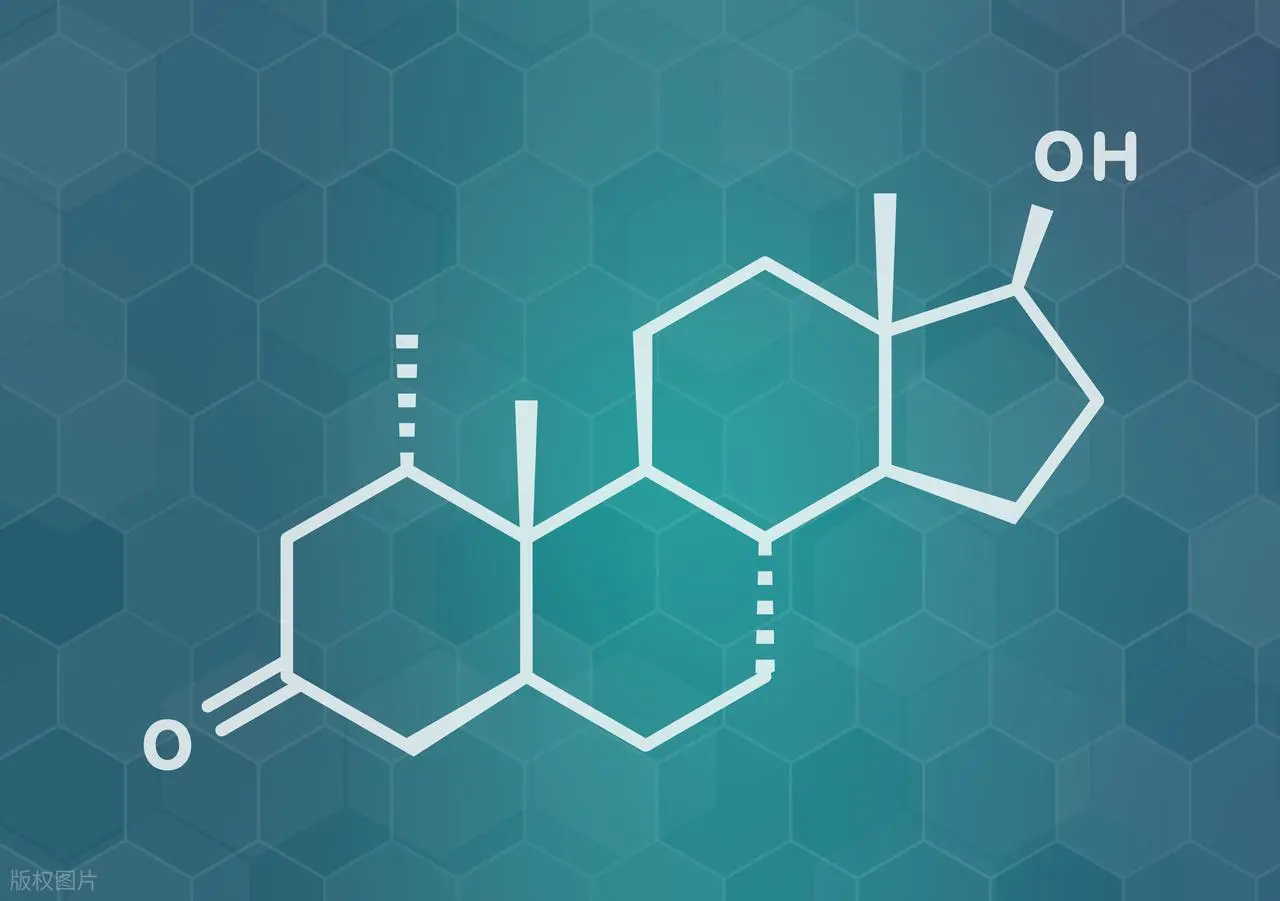

而在这个过程中,雄性激素(主要是睾酮)扮演了关键角色: 年轻时,它让雄性更强壮、更具竞争力;但过度分泌后,它会抑制免疫系统、加速氧化应激,相当于“燃烧生命”去交换繁殖机会。

阉割如何让动物“逆天改命”?

如果繁殖是“加速死亡”,那么阻止繁殖,是不是就能延缓衰老?

是的——这就是阉割在动物身上的效果。

阉割的历史:从“火煽法”到劁猪术

古人发现,未阉的公猪性格凶猛、肉质粗糙;而阉割后的猪,不仅温顺,还更容易长膘。

早在商代的甲骨文中,就有对公猪去势(阉割)的记载。周朝时,连马也被阉了——这样战马更听话、不会在战场上因发情失控。

阉割方式最初相当原始(比如“火煽法”,即用火烧毁生殖组织),后来逐渐发展出手术割除。

阉割背后的科学

睾酮就像一把双刃剑:它促进肌肉生长、维持性欲、增强竞争意识;反之,它使雄性攻击性增强,抑制免疫、升高心血管疾病和前列腺癌风险。

阉割直接切除了睾酮的主要来源——睾丸。结果就是攻击性下降,性格变温和;能量不再用于争夺交配权,转而用于身体维持与修复;寿命延长(例如阉割公鼠平均多活3-5年)。

历史上还真有参考群体:太监。

史料记载:太监似乎活更久?清朝太监孙耀庭活了94岁,韩国古代太监的平均寿命也比同时期男性长14~19年。

但——这能说明问题吗?不能。现代研究怎么说?

2013年《美国医学会杂志》的研究发现:切除睾丸的男性,前列腺癌风险降低90%,但心脏病和骨质疏松风险上升;

另一项针对欧洲阉割歌手的调查显示,他们比兄弟多活14年——但样本仅30人,参考价值有限。

但太监群体存在“幸存者偏差”(又称存活者偏差,指统计过程中仅关注成功案例)。

古代的阉割手术死亡率不低,且太监入宫后若犯错可能被处死。我们看到的“长寿太监”,只是活下来的那一小部分。如果算上早年死亡者,整体平均寿命未必更高。

人类为什么不需要靠阉割来长寿?

1. 激素自然下降:男性睾酮水平会随年龄自然降低,这是一种温和的“自我调节”,既保留了年轻时的益处,又减少了年老时的风险。

2. 人类早已突破生理局限

我们不需要“自割一刀”来防病: 前列腺癌有PSA筛查和靶向药;心血管问题有他汀类药物和运动干预;骨质疏松可以补钙和维生素D。

3. 寿命的影响因素太多

动物寿命主要受交配消耗和激素影响,但人类还涉及医疗、社会行为、心理状态等。单纯割掉睾丸,不如健康生活习惯来得实在。

雄性绝育在动物身上有效,是因为它们的生活模式简单:交配→消耗→死亡。

但人类复杂得多。我们不需要用极端方式去追求寿命——如果你养宠物,绝育能让它更温顺、更健康;

但对于人,还是戒烟酒、均衡饮食、多运动更靠谱。毕竟,活着不只是“活得更久”,还要活得有质量、有尊严。

那一刀,可能延长了动物的寿命,但人类早就学会了用科学和生活智慧,更优雅地老去。